Les ravages de la chenille processionnaire sur le cèdre: vers un remède «naturel »?

Plusieurs facteurs font pression sur les cédraies, entraînant la réduction des surfaces forestières, la dégradation de la biodiversité et le phénomène de dépérissement du cèdre de l’Atlas. La chenille processionnaire est un « ravageur » qui contribue à affaiblir la santé de la cédraie. Une solution « naturelle » à ce fléau est-elle possible?

C’est une petite chenille, mais aussi petite qu’elle est, elle menace la santé d’une cédraie multimillénaire. Son nom est: chenille processionnaire.

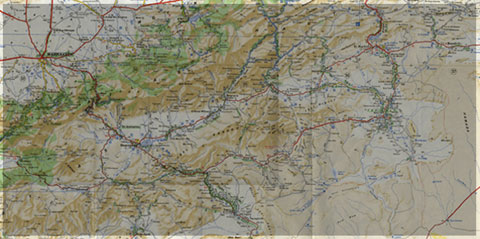

Le dépérissement des cédraies dans le Moyen Atlas n’est pas un phénomène nouveau. Il s’agit d’un phénomène complexe dont les causes sont parfois très diversifiées, difficiles à identifier tant qu’à hiérarchiser.

De nombreux facteurs participent activement à la dégradation des forêts marocaines, et plus particulièrement les cédraies. La pression anthropique (exercée par l’Homme) est sans doute la plus dévastatrice. Parmi ces facteurs, les insectes « ravageurs » peuvent également intervenir dans le processus du dépérissement.

Soit comme facteur prédisposant (phyllophages qui se nourrissent des aiguilles et de la sève) ou déclenchant (phyllophages et xylophages) ou encore aggravant (xylophages qui attaquent).

Les insectes interviennent donc toujours à un moment ou à un autre de l’évolution de ce phénomène.

Trois classes d’insectes se distinguent :

- Des phyllophages qui se nourrissent des aiguilles et de la sève du cèdre: des lépidoptères (chenilles processionnaires, Bombyx), des coléoptères des hémiptères (cochenilles), et des homoptères (pucerons) se rencontrent parmi cette classe.

- Des xylophages dont des coléoptères (scolytes, longicornes…) qui constituent l’essentiel des insectes attaquant le bois du cèdre.

- Certains insectes, comme les lépidoptères (pyrales), et les diptères qui « apprécient » les cônes et graines de l’arbre.

Callidium cedri

Scolytus numidicus

Les chenilles processionnaires qui peuvent s’attaquer au cèdre sont Thaumetopoea bonjeani Powell, et Thaumetopoea pityocampa Schiff. Toutes peuvent pulluler sur l’ensemble de l’arbre indépendamment de son âge et de son emplacement, en s’attaquant soit au nouveau feuillage soit à l’ancien.

En conséquence, les cèdres peuvent être totalement défeuillés par ces ravageurs phytophages ce qui conduit à leur affaiblissement et les prédispose aux attaques des insectes ravageurs xylophages.

La larve processionnaire (Thaumetopoea) est une catastrophe et fait des ravages sur le cèdre de l’Atlas et le Pin Maritime.

Mais d’où vient cette chenille? Après des études de terrain de notre groupe de chercheurs, nous avons pu constater que ce ravageur est très probablement apparu à cause de l’introduction du pin dans la cédraie.

Depuis le siècle dernier, les forestiers ont cherché et testé beaucoup de traitements pour l’éliminer de notre paysage. Ils ont commencé par des traitements chimiques. Après un certain temps, Ils en partenariat avec les scientifiques ont enregistré des impacts graves sur les conifères ainsi que sur la faune et la micro faune. Il fallait donc chercher une autre méthode.

La méthode actuellement utilisée pour combattre cette chenille est la lutte microbiologique.

Menée depuis le sol, elle peut cependant voir son efficacité limitée par des contraintes liées à la matière active ou à ses moyens d’épandages.

La matière utilisée est appelée Bacille de Thuringe, Le Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki, couramment désigné par son acronyme BTK. C’est une bactérie qui vit naturellement dans le sol. Depuis une trentaine d’années, les forestiers l’utilisent partout dans le monde comme agent de lutte biologique pour réprimer les populations de divers insectes ravageurs forestiers et agricoles.

Cette bactérie est considérée comme non toxique pour les hommes et les mammifères. Les traitements ont lieu à l’automne afin de ménager d’autres insectes utiles, de nombreux papillons n’étant plus au stade larvaire. La Bacille de Thuringe agit sur le système digestif des chenilles lorsqu’elles ingèrent la matière active en même temps que les aiguilles de pin.

La durée de persistances du Bacile appliqué dans de bonnes conditions, est de l’ordre de 8 à 10 jours.

Son efficacité dans la limitation des populations de processionnaires est donc conditionnée à son ingestion par les chenilles dans ce laps de temps.

Cependant, ce traitement de la chenille processionnaire a des limitations. Le traitement réalisé trop tardivement limitera moins les préjudices fait aux végétaux et les risques en termes de santé publique ou animale.

« Ligne de chenilles processionnaires »

Un traitement « par la Nature » est t-il possible ?

La seule voie qui prend en même temps la protection de la biodiversité et l’élimination de la chenille processionnaire, est la lutte biologique par prédation : Cette lutte écologique consiste à encourager la régulation naturelle d’une espèce par ses prédateurs.

Ce prédateur local doit remplir des critères, en respectant l’équilibre écologique. Cette introduction ne doit pas avoir d’effets sur les autres espèces.

Une équipe de chercheurs de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès travaille actuellement sur un traitement de ce genre. L’objectif recherché est de limiter les processionnaires. L’idée est de favoriser la nidification d’un oiseau local en implantant des nichoirs spécifiques, afin d’en accroître la population et la pression de prédation exercée sur les chenilles.

Cet oiseau local devrait être insensible aux poils urticants de la chenille. La pose de nichoirs doit se faire avant la période de nidification (début du printemps) et respecter certains critères afin d’inciter ces « prédateurs de la chenille » de s’y installer : hauteur, orientation, protection vis-à-vis de ses propres prédateurs sont autant de paramètres sur lesquels planche cette équipe. Si la solution « naturelle » réussie, ce serait une première de son genre.

Publié le 17 avril 2017

Source Web: Ecologie

Les articles en relation

Biodiversité : 951 plantes n'existent qu'au Maroc

Biodiversité : 951 plantes n'existent qu'au Maroc Le Maroc compte 19 zones végétales prioritaires, des zones oà poussent des plantes rares, parfois uniques, révèle une récente

Savoir plus...

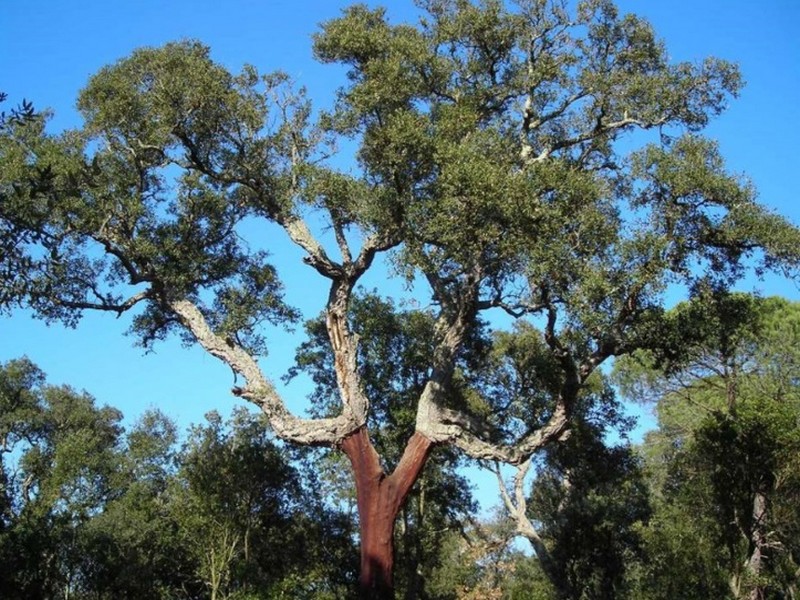

Le chêne-liège, un rempart précieux contre l'ensablement

Le chêne-liège, un rempart précieux contre l'ensablement A l’approche du printemps et de la Journée internationale des forêts, il conviendrait de profiter de cette période verte pour

Savoir plus...

Perdrix gambra (Géoparc Jbel Bani)

Perdrix gambra (Géoparc Jbel Bani) Perdrix gambra - oiseau terrestre de taille moyenne (32-34 cm) de la famille des Phasianidés. Nicheur sédentaire peu abondant et souvent en déclin marqué, rependu

Savoir plus...

Pies bavardes mauretanica (Géoparc Jbel Bani)

Pies bavardes mauretanica (Géoparc Jbel Bani) Couples de pies bavardes mauretanica. Grand Passereau (40-51 cm). Particularité : petite tache bleue derrière l'oeil. Espèce résidente. (DE - Els

Savoir plus...

LES EMBOUCHURES DES OUEDS

LES EMBOUCHURES DES OUEDS Foum Assaka, site d’intérêt touristique qui attire déjà les professionnels du tourisme. Cette côte d’une grande richesse paysagère et écologique fai

Savoir plus...

Cédraie et forestiers: rien ne va plus!

Cédraie et forestiers: rien ne va plus! Face à une transition administrative qui s’éternise et une direction tricéphale, les forestiers du Royaume s’embourbent dans une dangereuse confusion. Pe

Savoir plus...

Larve

Larve Chez les animaux, une larve est une forme jeune dont la morphologie, et souvent le mode de vie, sont très différents de l'adulte. Le début de la vie de la larve commence par l'éclosion de l&#

Savoir plus...

Bihoreau gris (Géoparc Jbel Bani)

Bihoreau gris (Géoparc Jbel Bani) Bihoreau gris - ce héron trapu au coup court et épais (56-65 cm/envergure 90-100 cm) est surtout actif au crépuscule et la nuit. Quand on le voit, c'est surtout

Savoir plus...

Chevallier gambette (Géoparc Jbel Bani)

Chevallier gambette (Géoparc Jbel Bani) Chevallier gambette - Limicole de taille moyenne (27-29 cm/envergure 59-66 cm). Longues pattes orange ou rougeâtres et au bec assez long dont la base est orange et le bout noir&aci

Savoir plus...

Les 3 pins du Maroc

Les 3 pins du Maroc Le genre Pinus est représenté au Maroc par trois espèces : le Pin d’Alep, le Pin maritime avec deux sous-espèces –moghrebiana qui est endémique du Maroc et iberica qu

Savoir plus...

Le chat des sables

”Felis margarita”, le chat du désert Totalement adapté à la vie dans le désert du Sahara marocain, ce mammifère, dont l’existence est jugée en danger par l’UICN, reste

Savoir plus...

Bétoum: le pistachier de l’Atlas à toute épreuve

Bétoum: le pistachier de l’Atlas à toute épreuve C’est un arbre fruitier spontané au Maroc qui impressionne par sa beauté, sa résistance et sa longévité. Le Bé

Savoir plus...Les tags en relation

En savoir plus sur " Définition de la Zoologie "

Consulter les vidéos de " Définition de la Zoologie " Consulter les photos de " Définition de la Zoologie " Consulter les publications de " Définition de la Zoologie " Consulter les éditions de " Définition de la Zoologie " Consulter les communications de " Définition de la Zoologie "Recherche du site

Recherche avancée / Spécifique

Géoparc et Recherche Scientifique

Le coins de l’étudiant

Blog Géoparc Jbel Bani

Dictionnaire scientifique

Plus de 123.000 mots scientifiques

Les publications

Géo parc Jbel Bani

Circuits & excursions touristiques

cartothéques

Photothéques

Publications & éditions