Un Little Bang à l'origine du Système solaire ? Pas si sûr…

Le scénario standard de la formation du Système solaire serait à revoir, d'après des chercheurs qui mettent en avant une anomalie dans les abondances d'isotopes contenus dans les météorites. Selon eux, le Soleil ne serait pas né du souffle de l'explosion d'une supernova mais dans une coquille de matière éjectée par une étoile de type Wolf-Rayet.

Depuis la fin des années 1970, un modèle cosmogonique expliquant l'origine du Système solaire a été adopté par la communauté scientifique mais il soulève des doutes depuis quelque temps. Personne ne remet en cause le fait que le Soleil et son cortège de planètes soient nés de l'effondrement d'une nébuleuse. primitive, un nuage moléculaire poussiéreux dense et froid. En revanche, on questionne le scénario ayant conduit à l'effondrement de cette nébuleuse il y a environ 4,56 milliards d'années.

Selon les modèles cosmochimiques accompagnant la formation d'un disque chaud de matière autour du protosoleil et qui va ensuite se refroidir en donnant des condensations de matière, il a dû apparaître au début des petites structures blanchâtres très réfractaires (résistant à de hautes températures) composées d'aluminium et de calcium. De telles structures ont été retrouvées sous forme d'inclusions dans la célèbre météorite tombée près du village d'Allende au Mexique, le 8 février 1969.

Une coupe d'un échantillon de la météorite d'Allende. © Matteo Chinellato, cc by sa 3.0, Wikipédia

Une coupe d'un échantillon de la météorite d'Allende. © Matteo Chinellato, cc by sa 3.0, Wikipédia

Des isotopes radioactifs produits par une supernova ?

Cette chondrite carbonée, considérée comme la pierre de Rosette de la planétologie, a été trouvée éparpillée sur une superficie de plus de 150 kilomètres carrés dans le district de Chihuahua. Des centaines de fragments totalisant une masse de plus de deux tonnes furent recueillis. Sur des coupes, apparaissent les fameuses inclusions riches en aluminium et en calcium, baptisées CAI pour Calcium Aluminum-rich Inclusions en anglais. Elles peuvent atteindre un centimètre de diamètre et c'est leur composition isotopique fine qui a fourni des renseignements sur les tout premiers temps de la formation du Système solaire.

En particulier, une anomalie dans les abondances de 26Mg et 24Mg, découverte par Jerry Wasserburg du Caltech, plaidait pour une injection rapide d'aluminium 26 radioactif à courte période dans la nébuleuse primitive. Les noyaux de 26Al auraient produit en se désintégrant des noyaux de 26Mg, changeant la composition attendue dans les météorites car ils sont 17 fois plus abondants que dans la composition moyenne de la Voie lactée. Cet apport ne semblait pouvoir provenir que de l'explosion rapprochée d'une supernova. L'évènement aurait produit de l'aluminium 26, juste avant l'effondrement de la nébuleuse qui a conduit à la formation de notre Système solaire, effondrement que l'onde de choc de l'explosion aurait provoqué.

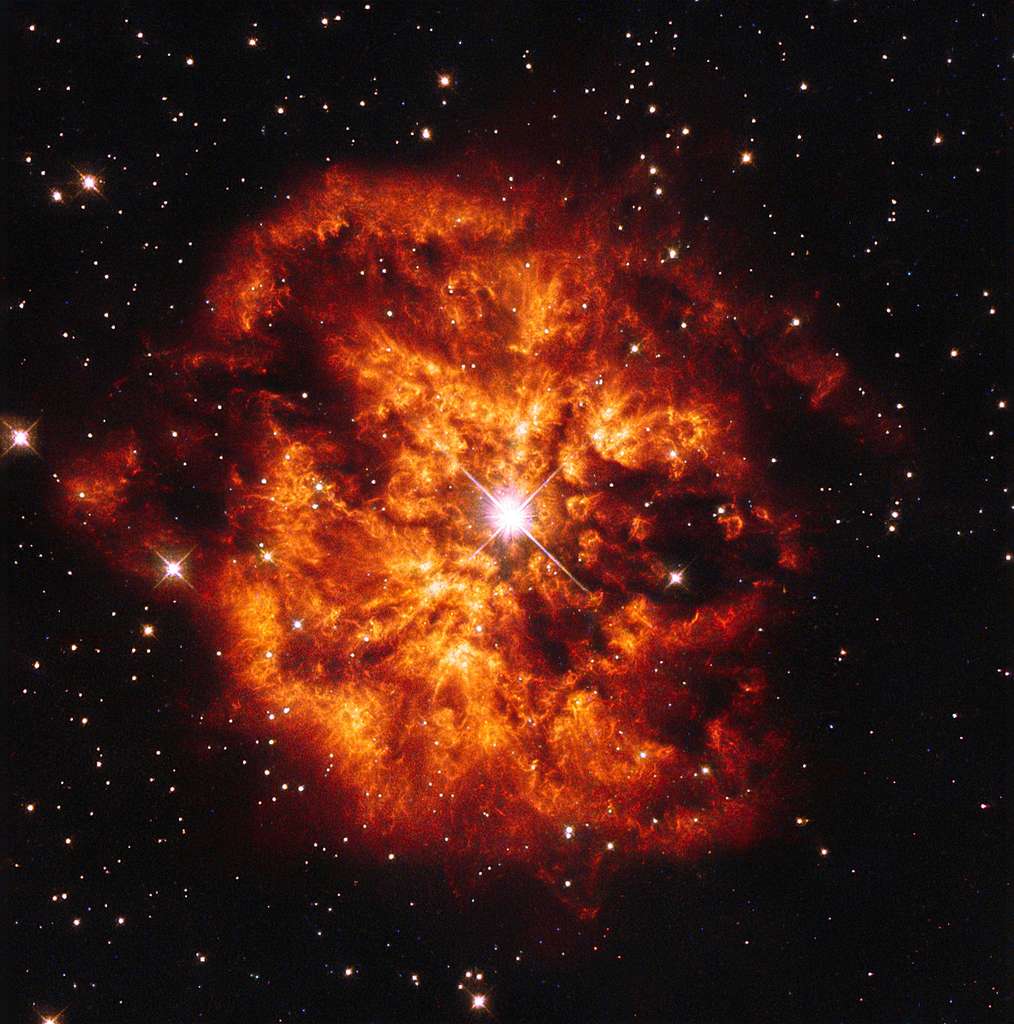

La nébuleuse M1-67 autour de l'étoile Hen 2-427, plus communément appelée WR 124 car c'est une étoile de Wolf-Rayet, vue par le télescope Hubble dans la constellation du Sagittaire. Elle n'aurait pas plus de 10.000 ans et serait située à 15.000 années-lumière du Soleil. © Esa, Judy Schmidt

Une bulle de matière produite par les vents d'une étoile de Wolf-Rayet

Mais, selon certains chercheurs, quelque chose cloche dans ce scénario. Un article récemment publié dans Astrophysical Journal par des cosmochimistes l'illustre bien. Comme on le dit parfois, le diable est dans les détails et en l'occurrence dans des mesures fines d'autres isotopes présents dans les météorites.

Si l'aluminium 26 provient bien de l'explosion d'une supernova à partir d'une étoile baptisée Coatlicue, alors il devrait exister des traces importantes d'un autre isotope produit par la supernova, du fer 60. Or, selon les chercheurs, le compte n'y est pas, et de très loin, et c'est pourquoi ils proposent un autre scénario pour la naissance du Système solaire, qui se passe d'une supernova.

La nébuleuse protosolaire se serait en fait effondrée à l'intérieur d'une coquille de gaz entourant une bulle de matière éjectée depuis des millions d'années au moins par une étoile géante et massive de type Wolf-Rayet. Il s'agit d'astres contenant à l'origine au moins de 15 à 25 masses solaires, parfois bien plus, et qui ne sont plus sur la séquence principale. Les étoiles WR éjectent en effet d'énormes quantités de matière dans des vents stellaires beaucoup plus forts que le vent solaire : la perte de masse pouvant atteindre un taux de 10−5 masse solaire par an contre 10−14 pour le Soleil.

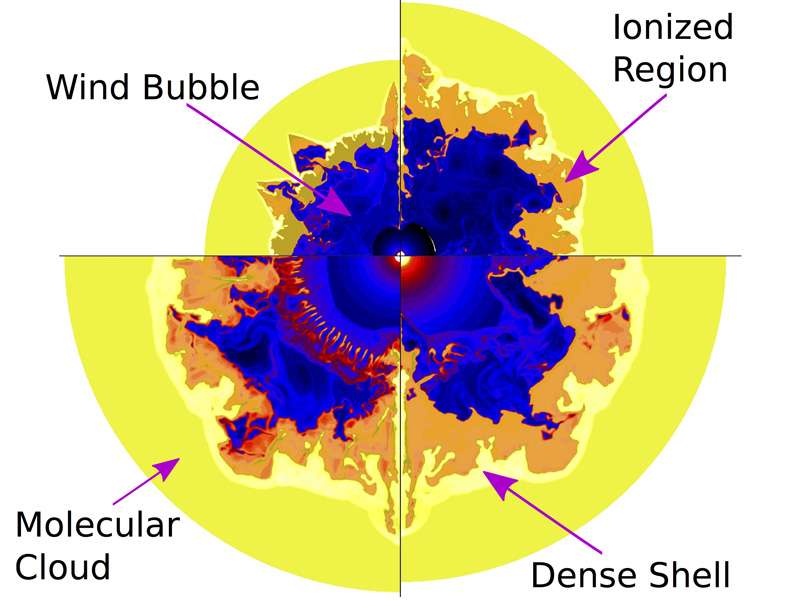

Ces images extraites de simulations numériques montrent comment se forme et évolue une bulle de matière éjectée par les vents (wind) d'une étoile de Wolf-Rayet durant 4,7 millions d'années. Il se forme un nuage moléculaire (cloud) avec une coquille (shell) dense et des régions ionisées par le rayonnement de l'étoile. C'est dans la coquille dense que se formeraient ensuite des étoiles de type solaire. © V. Dwarkadas, D. Rosenberg

Selon ce scénario, des poussières enrichies en 26Al mais dépourvues de 60Fe sont naturellement piégées et concentrées dans la coquille entourant l'étoile de WR, coquille qui se fragmenterait en donnant par effondrement des étoiles de plus faibles masses. Très massive, l'étoile se serait ensuite effondrée en trou noir sans donner de supernova. Selon les astrophysiciens, entre 1 et 16 % des étoiles de type solaire se seraient formées de cette façon.

Publié le 31/12/2017

Source Web: futura-sciences

Les articles en relation

Quatre des plus beaux cratères météoritiques du monde sont en Algérie (Géoparc Jbel Bani)

Quatre des plus beaux cratères météoritiques du monde sont en Algérie (Géoparc Jbel Bani) Jusqu’à présent, seulement 180 cratères d’impact ont été trou

Savoir plus...

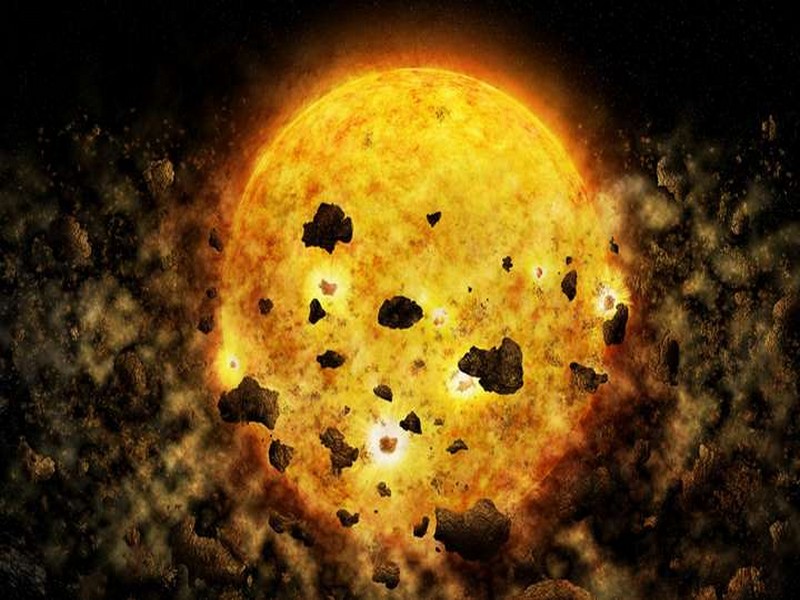

Cette étoile aurait dévoré une planète sous les yeux de la Nasa : une première !

Cette étoile aurait dévoré une planète sous les yeux de la Nasa : une première ! Les récentes fluctuations de la luminosité d'une toute jeune étoile seraient provoqué

Savoir plus...

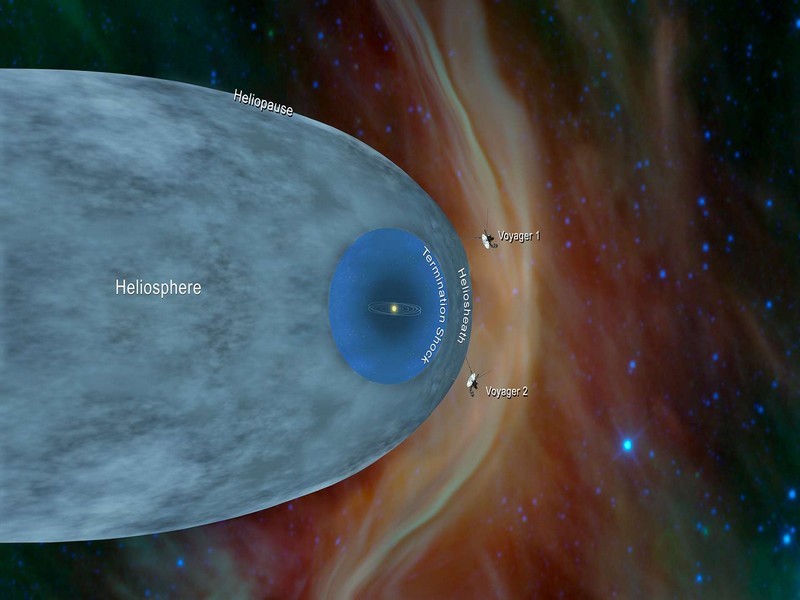

Voyager 2 est entrée dans l'espace interstellaire, annonce la Nasa

Voyager 2 est entrée dans l'espace interstellaire, annonce la Nasa Voyager 2 a rejoint sa sœur jumelle dans l'espace interstellaire ! On vous l'annonçait dès octobre et nous en avons maintenant

Savoir plus...

Aidez la Nasa à nommer cet étonnant astéroïde

Aidez la Nasa à nommer cet étonnant astéroïde Aux confins du Système solaire, à plus de 6,5 milliards de kilomètres de la Terre, l'énigmatique 2014 MU69 attend son surnom. La

Savoir plus...

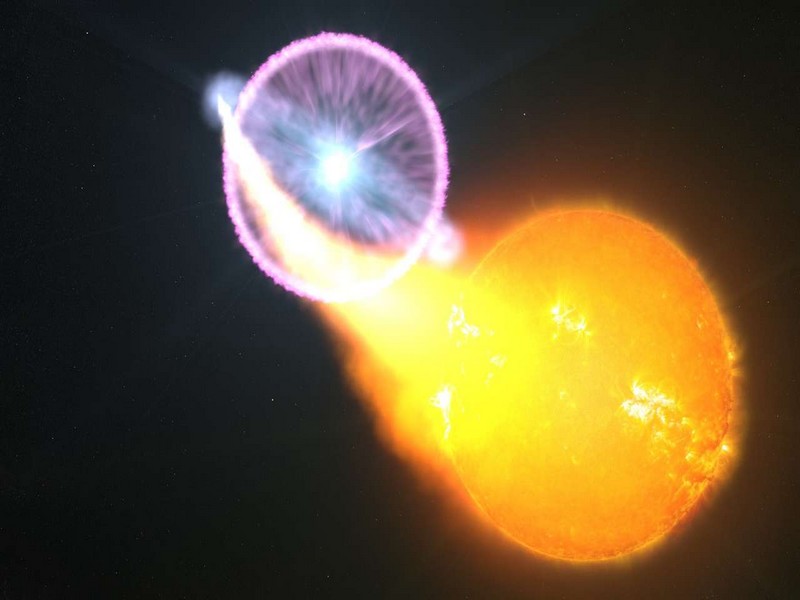

Plongée à l'intérieur d'une naine blanche, une première !

Plongée à l'intérieur d'une naine blanche, une première ! Le satellite Kepler permet de découvrir des exoplanètes mais également de sonder l'intérieur des éto

Savoir plus...

La pluie d’étoiles filantes des Bêta Taurides pourrait cacher de grosses météorites

La pluie d’étoiles filantes des Bêta Taurides pourrait cacher de grosses météorites La Terre passera dans quelques jours au plus près, depuis plus de 40 ans, du centre de l'essaim des B&eci

Savoir plus...

Point chaud

Point chaud On appelle Système solaire, l'ensemble des astres soumis au champ de gravitation du Soleil (notre étoile à elle seule représente 99,8 % de la masse totale du Système solaire !). Le S

Savoir plus...

L'analyse des premiers échantillons de l'astéroïde Bennu révèle de grandes surprises

L'analyse des premiers échantillons de l'astéroïde Bennu révèle de grandes surprises Les chercheurs de la mission OSIRIS-REx ont révélé les premiers résultats d'

Savoir plus...

On sait peut-être pourquoi il n'y a pas de planètes entre le Soleil et Mercure

On sait peut-être pourquoi il n'y a pas de planètes entre le Soleil et Mercure L'observation des exoplanètes laisse penser qu'il devrait exister au moins une autre planète entre Mercure et le So

Savoir plus...Les tags en relation

En savoir plus sur " Qu'est ce que l'astronomie "

Consulter les vidéos de " Qu'est ce que l'astronomie " Consulter les photos de " Qu'est ce que l'astronomie " Consulter les publications de " Qu'est ce que l'astronomie " Consulter les éditions de " Qu'est ce que l'astronomie " Consulter les communications de " Qu'est ce que l'astronomie "Recherche du site

Recherche avancée / Spécifique

Géoparc et Recherche Scientifique

Le coins de l’étudiant

Blog Géoparc Jbel Bani

Dictionnaire scientifique

Plus de 123.000 mots scientifiques

Les publications

Géo parc Jbel Bani

Circuits & excursions touristiques

cartothéques

Photothéques

Publications & éditions